ES (従業員満足度)・エンゲージメント の向上から経営の好循環サイクルをつくる!

株式会社ヒューマンブレークスルーは、創業18年目の「ES・エンゲージメント」に専門特化した日本発のコンサルティング会社です。

ES(従業員満足度)・エンゲージメントの専門コンサルティング会社

株式会社ヒューマンブレークスルー

<東京オフィス>〒107-0062 東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山942

<福岡オフィス>〒810-0001 福岡市中央区天神4丁目8番2号 天神ビルプラス5F

エンゲージメントを高め離職率1%を実現するES(従業員満足度)型人事評価

マネージャーMQの21要素

ES・エンゲージメントに大きな影響を与える人事評価

ES・エンゲージメントを考える上で、「人事評価」は避けて通れないカテゴリーの1つになる。人事評価は、これが正解ですといった答えなどはやはりなく、100人いれば100人全員が納得するような人事評価制度をつくることはそもそも不可能なものでもある。

しかしだからといって放置して良いというものではなく、自社の人事評価の仕組みを日々メンテナンスしていきながら、ある一定の納得感・公平感が得られるよう、最適化を図っていかなければいけない。

特に昨今の新型コロナウイルスによる感染対策の1つとして定着しつつある、テレワークなどは代表的なものであろう。これまで社内で仕事ぶりを確認した上で、評価を行うことが出来ていたことが、テレワークとなるとそうはいかない。

リモートで勤務しようが、企業としてのパフォーマンスを落とすわけにはいかず、コロナ下においても出すべき成果を出していかなければならず、また同時に帰属意識も落とすことは出来ず、ベースとなるES・エンゲージメントの維持・向上ができるよう、人事評価においても変更がせまられているのが現状ではないだろうか?

ES・エンゲージメント上人事評価でまず最初に設計すべきことは?

ES・エンゲージメント上、人事評価制度を設計する際、これだけはやっておかなければいけないものが1つある。それは本誌5月号で書いた経営理念体系とのリンクで、経営理念体系の中でも、特に従業員の行動面に影響を与える「価値観」や「行動指針」との整合性だ。

経営理念体系はいわば会社の憲法のようなもの。だからこそ人事評価とリンクして然るべきものだが、実態は別ものとして考え扱われているケースが意外と多い。経営理念体系は額縁に飾るもので、実際の行動は違うというダブルスタンダードになっていては、従業員の会社に対する信頼残高は上がるはずもなく、ES・エンゲージメントの向上に大きなブレーキがかかってしまう。

原因としては、経営理念体系そのものが十分に確立されていなかったり、あるのはあるが作り込みが甘く、抽象度が高かったり、現実味が乏しい内容になっていることが推察されるため、このような場合は、経営理念体系に一度立ち戻った上でブラッシュアップを図り、その上で人事評価の内容を再考し再設計する必要がある。

経営理念体系の次に一貫性や整合性をとらなければいけないのは、経営計画・事業計画となり、それから期待する成果や能力・行動特性といった順番で、人事評価制度は設計していく必要がある。

ES・エンゲージメントに必要不可欠な人事評価の新方式とは?

人事評価の改善案の1つとして、人事評価の基準や評価方法を示した「人事評価シート」をより好ましいものに改善し、従業員の納得感や建設的な行動を促すものに変換することができるES型新人事評価方式を、ES診断後の人事評価が課題となった企業にコンサルティングしている。

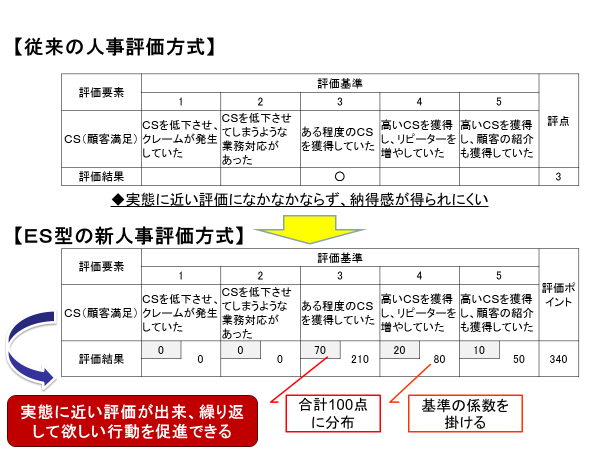

従来の人事評価のやり方は5段階評価の場合、図にある(上段)のように必ずどれかの段階を選択しないといけないので、そもそも実態を反映した評価には成りにくい。(上段)の例でいくと被評価者は評価期間中100%「3」ではないはずで、「4」の時もあれば、場合によっては「2」の時もあるかもしれない。

しかしどれか1つを選択しないといけないので、多くを占めていたであろう「3」という評価をせざるを得なくなる。多くの企業でこのような人事評価を行っていると思うのだが、この方式ではそもそも実態を反映したものにはならず、従業員の納得感を上げることは困難だ。

そこで弊社が提案しているのが、図にある(下段)のようなES型の新人事評価方式で、従来のように一蓮托生でどれかの段階を無理に選択する評価ではなく、実態を反映させてそれぞれの段階に該当する比率(MAX:100%)を出し、評価基準と掛け算でポイントを算出するという評価の手法だ。

この評価方式を(下段)で実施すると、(上段)では「3」という結果が、「3.4」という結果に変わる。被評価者からすると、この「0.4」ポイント数値が上がったことが嬉しいのではなく、4段階や5段階を少ない割合とはいえ、「きちんと見てくれた」=「評価してくれた」ことが心に刺さり、これが動機づけのスイッチに成り得るのだ。

またこのような評価方式を採用することで評価者も良い点を見つけやすくなり、評価者・被評価者双方ともに繰り返してほしい行動にフォーカスできるようになり、ES向上ひいては業績向上を実現するためのツールとして、人事評価を機能させることが可能になる。

ES・エンゲージメントに大きな影響を与える人事評価

ES・エンゲージメントを考える上で、「人事評価」は避けて通れないカテゴリーの1つになる。人事評価は、これが正解ですといった答えなどはやはりなく、100人いれば100人全員が納得するような人事評価制度をつくることはそもそも不可能なものでもある。

しかしだからといって放置して良いというものではなく、自社の人事評価の仕組みを日々メンテナンスしていきながら、ある一定の納得感・公平感が得られるよう、最適化を図っていかなければいけない。

特に昨今の新型コロナウイルスによる感染対策の1つとして定着しつつある、テレワークなどは代表的なものであろう。これまで社内で仕事ぶりを確認した上で、評価を行うことが出来ていたことが、テレワークとなるとそうはいかない。

リモートで勤務しようが、企業としてのパフォーマンスを落とすわけにはいかず、コロナ下においても出すべき成果を出していかなければならず、また同時に帰属意識も落とすことは出来ず、ベースとなるES・エンゲージメントの維持・向上ができるよう、人事評価においても変更がせまられているのが現状ではないだろうか?

ES・エンゲージメント上人事評価でまず最初に設計すべきことは?

ES・エンゲージメント上、人事評価制度を設計する際、これだけはやっておかなければいけないものが1つある。それは本誌5月号で書いた経営理念体系とのリンクで、経営理念体系の中でも、特に従業員の行動面に影響を与える「価値観」や「行動指針」との整合性だ。

経営理念体系はいわば会社の憲法のようなもの。だからこそ人事評価とリンクして然るべきものだが、実態は別ものとして考え扱われているケースが意外と多い。経営理念体系は額縁に飾るもので、実際の行動は違うというダブルスタンダードになっていては、従業員の会社に対する信頼残高は上がるはずもなく、ES・エンゲージメントの向上に大きなブレーキがかかってしまう。

原因としては、経営理念体系そのものが十分に確立されていなかったり、あるのはあるが作り込みが甘く、抽象度が高かったり、現実味が乏しい内容になっていることが推察されるため、このような場合は、経営理念体系に一度立ち戻った上でブラッシュアップを図り、その上で人事評価の内容を再考し再設計する必要がある。

経営理念体系の次に一貫性や整合性をとらなければいけないのは、経営計画・事業計画となり、それから期待する成果や能力・行動特性といった順番で、人事評価制度は設計していく必要がある。

ES・エンゲージメントに必要不可欠な人事評価の新方式とは?

人事評価の改善案の1つとして、人事評価の基準や評価方法を示した「人事評価シート」をより好ましいものに改善し、従業員の納得感や建設的な行動を促すものに変換することができるES型新人事評価方式を、ES診断後の人事評価が課題となった企業にコンサルティングしている。

従来の人事評価のやり方は5段階評価の場合、図にある(上段)のように必ずどれかの段階を選択しないといけないので、そもそも実態を反映した評価には成りにくい。(上段)の例でいくと被評価者は評価期間中100%「3」ではないはずで、「4」の時もあれば、場合によっては「2」の時もあるかもしれない。

しかしどれか1つを選択しないといけないので、多くを占めていたであろう「3」という評価をせざるを得なくなる。多くの企業でこのような人事評価を行っていると思うのだが、この方式ではそもそも実態を反映したものにはならず、従業員の納得感を上げることは困難だ。

そこで弊社が提案しているのが、図にある(下段)のようなES型の新人事評価方式で、従来のように一蓮托生でどれかの段階を無理に選択する評価ではなく、実態を反映させてそれぞれの段階に該当する比率(MAX:100%)を出し、評価基準と掛け算でポイントを算出するという評価の手法だ。

この評価方式を(下段)で実施すると、(上段)では「3」という結果が、「3.4」という結果に変わる。被評価者からすると、この「0.4」ポイント数値が上がったことが嬉しいのではなく、4段階や5段階を少ない割合とはいえ、「きちんと見てくれた」=「評価してくれた」ことが心に刺さり、これが動機づけのスイッチに成り得るのだ。

またこのような評価方式を採用することで評価者も良い点を見つけやすくなり、評価者・被評価者双方ともに繰り返してほしい行動にフォーカスできるようになり、ES向上ひいては業績向上を実現するためのツールとして、人事評価を機能させることが可能になる。

ES・エンゲージメントに大きな影響を与える人事評価

ES・エンゲージメントを考える上で、「人事評価」は避けて通れないカテゴリーの1つになる。人事評価は、これが正解ですといった答えなどはやはりなく、100人いれば100人全員が納得するような人事評価制度をつくることはそもそも不可能なものでもある。

しかしだからといって放置して良いというものではなく、自社の人事評価の仕組みを日々メンテナンスしていきながら、ある一定の納得感・公平感が得られるよう、最適化を図っていかなければいけない。

特に昨今の新型コロナウイルスによる感染対策の1つとして定着しつつある、テレワークなどは代表的なものであろう。これまで社内で仕事ぶりを確認した上で、評価を行うことが出来ていたことが、テレワークとなるとそうはいかない。

リモートで勤務しようが、企業としてのパフォーマンスを落とすわけにはいかず、コロナ下においても出すべき成果を出していかなければならず、また同時に帰属意識も落とすことは出来ず、ベースとなるES・エンゲージメントの維持・向上ができるよう、人事評価においても変更がせまられているのが現状ではないだろうか?

ES・エンゲージメント上人事評価でまず最初に設計すべきことは?

ES・エンゲージメント上、人事評価制度を設計する際、これだけはやっておかなければいけないものが1つある。それは本誌5月号で書いた経営理念体系とのリンクで、経営理念体系の中でも、特に従業員の行動面に影響を与える「価値観」や「行動指針」との整合性だ。

経営理念体系はいわば会社の憲法のようなもの。だからこそ人事評価とリンクして然るべきものだが、実態は別ものとして考え扱われているケースが意外と多い。経営理念体系は額縁に飾るもので、実際の行動は違うというダブルスタンダードになっていては、従業員の会社に対する信頼残高は上がるはずもなく、ES・エンゲージメントの向上に大きなブレーキがかかってしまう。

原因としては、経営理念体系そのものが十分に確立されていなかったり、あるのはあるが作り込みが甘く、抽象度が高かったり、現実味が乏しい内容になっていることが推察されるため、このような場合は、経営理念体系に一度立ち戻った上でブラッシュアップを図り、その上で人事評価の内容を再考し再設計する必要がある。

経営理念体系の次に一貫性や整合性をとらなければいけないのは、経営計画・事業計画となり、それから期待する成果や能力・行動特性といった順番で、人事評価制度は設計していく必要がある。

ES・エンゲージメントに必要不可欠な人事評価の新方式とは?

人事評価の改善案の1つとして、人事評価の基準や評価方法を示した「人事評価シート」をより好ましいものに改善し、従業員の納得感や建設的な行動を促すものに変換することができるES型新人事評価方式を、ES診断後の人事評価が課題となった企業にコンサルティングしている。

従来の人事評価のやり方は5段階評価の場合、図にある(上段)のように必ずどれかの段階を選択しないといけないので、そもそも実態を反映した評価には成りにくい。(上段)の例でいくと被評価者は評価期間中100%「3」ではないはずで、「4」の時もあれば、場合によっては「2」の時もあるかもしれない。

しかしどれか1つを選択しないといけないので、多くを占めていたであろう「3」という評価をせざるを得なくなる。多くの企業でこのような人事評価を行っていると思うのだが、この方式ではそもそも実態を反映したものにはならず、従業員の納得感を上げることは困難だ。

そこで弊社が提案しているのが、図にある(下段)のようなES型の新人事評価方式で、従来のように一蓮托生でどれかの段階を無理に選択する評価ではなく、実態を反映させてそれぞれの段階に該当する比率(MAX:100%)を出し、評価基準と掛け算でポイントを算出するという評価の手法だ。

この評価方式を(下段)で実施すると、(上段)では「3」という結果が、「3.4」という結果に変わる。被評価者からすると、この「0.4」ポイント数値が上がったことが嬉しいのではなく、4段階や5段階を少ない割合とはいえ、「きちんと見てくれた」=「評価してくれた」ことが心に刺さり、これが動機づけのスイッチに成り得るのだ。

またこのような評価方式を採用することで評価者も良い点を見つけやすくなり、評価者・被評価者双方ともに繰り返してほしい行動にフォーカスできるようになり、ES向上ひいては業績向上を実現するためのツールとして、人事評価を機能させることが可能になる。

人事評価を単に給与を決めるためだけの道具として見立てるのであれば、従来の評価方式でもいいのだが、ESやエンゲージメントの向上という観点から、従業員に承認報酬を与えたり、成長を促したり、また経営成果という観点から会社として従業員にとってほしい行動を量産させていくためには、従来のような評価方式に疑問を持ち、より目的に合致する方向で改善をしていく必要がある。

(2021年7月号月刊人事マネジメントへの弊社代表志田貴史の執筆記事より)

- ES・エンゲージメントのセミナー

- サービス案内

- EQ検査・診断サービス

- EQセミナー

- 会社案内

会社概要

創業18年目となる、ES (従業員満足度) ・エンゲージメントに専門特化した、コンサルティング会社です。

株式会社

ヒューマンブレークスルー

代表者:志田 貴史

東京オフィスへのお問合せ

〒107-0062

東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山942

福岡オフィスへのお問合せ

〒810-0001

福岡市中央区天神4丁目8-2 天神ビルプラス5F